LiZ – Das Plädoyer für Literatur

Das Neue sehen

Schriftsteller*innen schreiben dem DAI

Beweglich und beherzt zu bleiben ist in dieser Zeit des „social distancing“ nicht ganz einfach. Wir haben daher einige der Schriftsteller*innen, die am DAI zu Gast waren, um einen Gedanken dazu gebeten, was sie derzeit beschäftigt und inspiriert. Genießen Sie diesen großen Garten des Geistes!

A. L. Kennedy

A. L. Kennedy, geboren 1965 im schottischen Dundee, gehört zu den meistbeachteten Autorinnen in Großbritannien. Sie hat mit ihren Short-Story-Sammlungen und Romanen mehrere Preise gewonnen, darunter den Somerset-Maugham-Award. Kennedy lebte als Autorin, Filmemacherin und Dramatikerin in Glasgow, bevor sie 2012 nach London zog.

A. L. Kennedy war am Di, 26. März 2019, mit „Süßer Ernst” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Our government has no care for us at all. They refuse help on our behalf: test kits, ventilators, protective equipment are all left to others. They offer us assisted suicide. They plan to convert Birmingham Airport into a mortuary for thousands of dead.

I flew into Birmingham Airport one morning, long ago, hoping I would be in time to see my grandfather one last time. He died, I think, while I was in the air, his brother at his bedside. I left from the same airport later that day, having sat beside a body empty of all that my grandfather was – so empty he made me believe in the soul.

He didn’t die in isolation. He was buried with due dignity. An undertaker with a gleaming top hat, doffed it to the coffin before walking for the first few paces of the journey to the crematorium. My grandfather’s body wasn’t stacked like wood, in amongst thousands of others. We didn’t live together in a time like that. We had the luxury of mourning.

Our government has no care for us at all, but we care. We care for each other. Every day we remember more, see more, discover more about how much we care and in how much detail. After more than a decade of escalating lessons in paranoia and hate, monetised cruelty, the greater part of us are held at peace. Unemployed, employment suspended, uncertain, we still have these silent streets, these clean skies, this unruly triumph of emotion when we see a bird, a tree, an unrequested blossom. We volunteer to bring shopping to people suddenly rendered almost impossibly vulnerable. We remember our phones can make calls as well as feed obsessions and we talk and talk to old friends, family, anyone and everyone we suddenly love differently and more. What there remains of business communication becomes also personal, as we realise what was always true – anyone we encounter could die at any time and therefore demands our mercy. We are learning tenderness, charity, gratitude. We sit, for the most part, in our homes and have all this strangely-sized time in which to discover who we were before busyness stole us. We have space in which to remember how scared we are and how scared everyone else is, how terrible it would be now to be weak. We have been taught to hate the weak and had more or less accepted the lesson. New lessons visit us now from all sides and in dreams turned suddenly vivid. Kindness is visible now as light, rather than weakness.

Selfishness is becoming as ugly as it always was. Cruelty is unbearable to even consider, as it always should have been. Our values have a chance to slowly overturn as the underpaid, the refugees, the immigrants, the overlooked, keep on saving us – van drivers, cleaners, hospital porters, supermarket shelf stackers, care home workers and shop assistants. The least-regarded jobs are seen clearly as the most necessary. We winnow millionaires into those who help and those who don’t.

And in those peculiar dreams, full of childhood poems and tangled sheets, we hear the tread of soft-soled shoes along hospital corridors, the care and care and care, the battling for breath. Once we built a health service we could all share. We raised it up after a terrible war, after stacked bodies in temporary mortuaries, after the waste and ruin of paranoia and hate, monetised cruelty. And then we forgot why we all needed it and decided that it should no longer make health, but money instead. We didn’t cheer it at 8pm every evening. We didn’t all thank it in whatever prayers we said each night for what it has saved and what it might have to save. We let it slip, almost away. Now a dark wave breaks over us and we are dying for the lack of all it could have been for us. Every day – a nurse here, a doctor there, a respiratory specialist there – the fevers, the coughing, the inadequate protection – our healthcare workers succumb, become patients, slip toward the ventilators, the drowning on dry land, knowing there aren’t enough ventilators. Still the staff go to work, the retired return to work, the students leave their studies, and they try to save us. They run into our burning building, while our government pours petrol in at our windows, locks the doors.

In the Time After some of us will have the chance to keep hold of who we truly are, left to ourselves and silence. We can choose to remember what is important. We can remember how much we are able to sacrifice for the sake of life and for love. We can remember the sweetness of clean skies, clear waters, peace, the blessing of birds and know how much we can achieve together, how strong we can be when our survival is at stake, how strong we can be for our planet. We can remember the necessity of beauty, compassion, collaboration, hope.

We will remember who helped and who did not.

Dževad Karahasan

Dzevad Karahasan, 1953 in Duvno/Jugoslawien geboren, ist Erzähler, Dramatiker und Essayist. Die Belagerung Sarajewos war Thema seines in zehn Sprachen übersetzten “Tagebuchs der Aussiedlung” und seiner Romane “Sara und Serafina” und “Schahrijärs Ring”. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er lebt in Graz und Sarajewo.

Dževad Karahasan war am Di, 3. Mai 2016, mit „Der Trost des Nachthimmels” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Ein Gedanke, der mich zuletzt geradezu verfolgt, vermutlich im Zusammenhang mit der merkwürdigen aktuellen Krise. Es ist eine Aussage meines Helden Suhrab, aus dem Buch “Trost des Nachthimmels”, das wir damals bei Ihnen im DAI vorgestellt haben:

“Jedes Warum hat sein Ich-weiß-nicht, mein Süßer, das ist ja unsere Qual”,

antwortete ihm Suhrab, woraufhin Fuzail laut loslachte.

Ralph Dutli

Ralph Dutli wurde 1954 in Schaffhausen (Schweiz) geboren, studierte in Zürich und Paris Romanistik und Russistik. Er lebte 1982 bis 1994 in Paris, seither als freier Autor in Heidelberg. Er ist Lyriker, Essayist, Übersetzer und Herausgeber der zehnbändigen Ossip-Mandelstam-Gesamtausgabe im Ammann Verlag, wo auch seine Mandelstam-Biographie “Meine Zeit, mein Tier” (2003) erschienen ist.

Ralph Dutli war zusammen mit dem Musiker Heiko Plank am Fr, 19. Juli 2019, mit „Der Gott der Taugenichtse” im DAI zu Gast. Das Video zur Veranstaltung finden Sie hier.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Bitterer Luxus

Was hält uns im Innern zusammen, was hält uns am Leben und am Atmen, was macht uns Freude? Natürlich ist es ein immenses Privileg, Zugang zu Büchern und Musik zu haben. Als Mittel gegen den vermeintlichen Lagerkoller, aber auch zur Relativierung dessen, was abläuft. Es herrsche Krieg, sagen Politiker. Aber wir werden nicht bombardiert, müssen nicht dauernd in den Keller. Der Gegner ist unsichtbar und braucht die Bombe nicht mal. Gewisse Menschen auf der Welt haben nicht einmal diese Gewissheit.

Um wenigstens eine der Fragen zu beantworten: Ja, es ist die Kultur, die uns im Innern zusammenhält. Keiner soll sich dafür entschuldigen müssen. Jetzt erweist sich der Vorrat an Poesie als solider und nahrhafter, als man je zu träumen wagte. Sie wehrt das Virus nicht ab, aber sie ist ein Lebensmittel und hält das Oberstübchen wach. Der russische Dichter Ossip Mandelstam schrieb einen Satz, der für mich zum wichtigsten geistigen Mundproviant gehört: „Poesie ist ein Luxus, doch ein Luxus, der so lebensnotwendig ist wie Brot und manchmal genauso bitter.“

In meinem Roman „Die Liebenden von Mantua“ gibt es die Figur des Schriftstellers Manu, der von dem mysteriösen Conte Ignoto in einem Landhaus in der Nähe der oberitalienischen Stadt Mantua festgehalten wird (den Grund dafür nenne ich hier nicht), aber Zugang zur Bibliothek hat, die sich allerdings jede Nacht an einem anderen Ort befindet, die Anordnung der Bücher jedes Mal und fortwährend verändert – und schließlich ganz aus der Welt verschwindet. Der Gefangene aber sucht weiter nach ihr: „Manu wollte nicht sofort aufgeben, er wäre erst recht ein Schiffbrüchiger gewesen nach diesem Verlust, erst das Fehlen von Büchern würde seine Zelle zur Hölle machen, seinen Verstand zerrütten und seinen Willen, die Freiheit wiederzusehen. Denn das ist die magische Brühe, die leuchtende Bücher ihrem verwunderten Leser einflößen: das unstillbare Verlangen, frei zu sein jenseits der Buchstaben. Dieses Glück lässt sich nicht aufschieben, nicht verhindern.“

Das unaufschiebbare Glück der Bücher ist ein Vorschuss auf die später wiedergewonnene Freiheit. Was gibt dir denn die Poesie? Luft, inspirierte (also eingeatmete) Luft. In einem Gedicht des damals schwer unter Atemnot leidenden Mandelstam, das ich vor dreieinhalb Jahrzehnten für den Band „Mitternacht in Moskau“ übersetzt habe, heißt es: „Ich seh das Gewebe erscheinen, / Wie schön, kommt nach zwei oder drei / Erstickensmomenten der Luftstrom, / Er richtet mich auf, biegt mich frei …“ Natürlich gilt der erste Gedanke, nicht der letzte, den vielen, die hier und anderswo leiden und sterben in ihrer Atemnot.

Viktor Jerofejew

Viktor Jerofejew, geboren 1947 in Moskau als Sohn einer Diplomatenfamilie, wurde bekannt durch seinen Roman “Die Moskauer Schönheit” (1989). Jerofejew schreibt regelmäßig für Zeitschriften wie die New York Times Book Review; zudem ist er Herausgeber der ersten russischen Nabokov-Ausgabe. Sein erster Roman “Die Moskauer Schönheit” ist inzwischen in 27 Sprachen übersetzt worden.

Viktor Jerofejew hat 2015/2016 am Projekt “Wissenschaft – die neue Religion?” des DAI teilgenommen, das von der Kulturstiftung des Bundes unterstützt wurde.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Notes From My Anti-Body

There is nothing worse than fear. Fear is all-destructive. We considered ourselves the masters of our planet Earth, a superior race. Armed to eyes and ears with smartphones, plunged with our flippers on into the depths of the internet we’ve already figured out how to make artificial intelligence work for us like the fairy-tale Goldfish, the queen of the seas. When in fact, we were not even guests but poor relatives, how did Dostoevsky put it? – “poor quivering creatures”.

The epidemic rolled us over and had its way with us.

With fear, values first turn to stone and then begin to fall apart, to crumble like limestone.

Yes, we shall certainly get a grip and pull through. But when will it be? And above all – where shall we pull through to?

We shall not return to the world that we – haughty, arrogant, brazen – have tumbled out of.

And the most infuriating thing is that we’ve been punished unintentionally, not for our sins, but somehow tangentially, incidentally.

Religion has nothing to do with it.

A bat has just flown by, that’s all.

And the bat was not the carrier of some supreme will, it had flown by for no reason whatsoever. Swish-swoosh. Or was born in a military laboratory.

Of course, when things came to medical selection – whom to treat and whom to surrender to death – it turned out that we shouldn’t have claimed leading roles, we’ve failed to perform even as empathetic extras.

The epidemic has had great fun.

It has mocked us.

Have you noticed people’s faces, how drawn they are?

You thought you were the boss? What kind of boss are you! Go to hell!

You thought you were a mistress? You are a milksop.

Not that we have much choice.

We shall see a display of bosses and the vaginas of mistresses before us. We shall return to the very same abandoned world. We won’t escape ourselves. But the aftertaste will stay with us.

(translated by Anna Rush)

Nora Gomringer

Nora Gomringer, geboren 1980 in Neunkirchen, studierte Germanistik und Anglistik und ist Autorin und Spoken-Word-Poetin. Sie hat bereits mehrere Lyrikbände und Audio-CDs veröffentlicht.

Nora Gomringer war am Sa, 23. Januar 2016, mit „Mein Gedicht fragt nicht lange (reloaded)” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Wie beschreibe ich das JETZT? Es ist als würde mich etwas aus einer dunklen Ecke meines Wohnzimmers heraus anlächeln. Unerwartet, unheimlich, mich in Schach haltend und beunruhigend. Es ist aber auch wie das unerwartete Entdecken eines neuen Talents: Es macht einen besonders stolz, wenn man einen Tag gut durchmessen hat. Und „gut“ bedeutet sinnvoll, zärtlich, engagiert. Man droht, seinen Humor zu verlieren, doch das darf niemals sein.

Marcel Beyer

Marcel Beyer, geboren 1965 in Tailfingen/Württemberg, studierte von 1987 bis 1991 Germanistik, Anglistik und Literaturwissenschaft an der Universität Siegen. Er arbeitete als Lektor der Literaturzeitschrift “Konzepte” und schrieb in der “Spex”. 1991 erschien Beyers erster Roman “Das Menschenfleisch”. Marcel Beyer lebt seit 1996 in Dresden.

Marcel Beyer war am Do, 9. Februar 2017 im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Haben Sie vielen Dank für Ihren schönen Gruß! Ich will gleich antworten: Im Moment verbringe ich die Vormittage vorwiegend damit, wie Sie mit Freunden überall zu mailen, um zu sehen, wie die Stimmung ist, oder auch einfach nur, um zu “sagen”: Ich bin noch da. Ebenso kommen Mails von den Freunden bei mir an. Man erzählt sich ein bißchen, wie man den vergangenen Tag verbracht hat, wie man die allgemeine Lage einschätzt, ob sie einem im Moment auf das Gemüt drückt. Erlebe ich, aus heiterem Himmel, zwischendurch einen Anfall leichter Panik, trifft wie von Zauberhand gesandt bald eine Mail ein, die mich wieder ins Lot bringt. So versuche ich es auch mit den Freunden zu machen. Jeder sorgt sich ja, völlig abgesehen vom eigenen Befinden, in diesen Wochen um ältere, kranke, schwache Freunde und Verwandte. Da hilft es ein wenig zu erleben, daß es eben den anderen auch so geht.

Seit nun schon einigen Monaten besteht meine Arbeit darin, eine Ausgabe der Werke von Thomas Kling vorzubereiten, die im November bei Suhrkamp erscheinen soll. Insofern hat sich für mich mit der “sozialen Isolation” gar nicht so viel geändert: der tägliche intensive Austausch in der HerausgeberInnenrunde, also mit Gabriele Wix in Bonn, Frieder von Ammon in Leipzig und Peer Trilcke in Potsdam, läuft fort. Wir lesen, diskutieren, erarbeiten Schritt für Schritt drei Bände mit Gedichten und einen umfangreichen Band mit gesammelten Essays, Rezensionen, Glossen und kleinen Prosaarbeiten von Thomas Kling aus dreißig Jahren. So tauchen wir dann unwillkürlich auch in die jüngere Geschichte ein, nämlich in Lebens- und Arbeitsstationen des 2005 verstorbenen Dichters und Essayisten. Wir “gehen” sogar “ins” Kino – mit den neu entdeckten Filmkritiken, die Thomas Kling 1984 und 1985 für die in Düsseldorf erscheinende Rheinische Post schrieb. Mal sehen, vielleicht versuche ich ja mal, “Die Muppets erobern Manhattan” zu streamen – einen Film, der Thomas Kling seinerzeit offenbar irrsinnige Freude bereitet hat. Auch wenn Kermit und Miss Piggy zu den gegenwärtigen Bildern aus New York nicht so recht passen mögen – ich glaube, im Moment muß es einem gelingen, Kraft aus allen Richtungen zu ziehen.

Herzliche Grüße!

Marcel Beyer

Simon Strauß

Simon Strauß, 1988 als Sohn von Botho Strauß in Berlin geboren, studierte Altertumswissenschaften und Geschichte in Basel, Poitiers und Cambridge. Hospitanzen und eine Gastdramaturgie am Theater. Mitorganisator des Jungen Salons in Berlin. Heute lebt er in Frankfurt und arbeitet als Redakteur im FAZ-Feuilleton.

Simon Strauß war am Di, 4. Februar 2020, mit „Römische Tage” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

„Ich denke in diesen nebelverhangenen KrisenTagen vor allem auch an Europa. An die Gräben, die nun wieder aufreißen könnten, die vorwurfsvolle Missgunst, die sich stärker fühlen kann. Und dabei denke ich auch an die Rolle der Kultur, die jetzt so wichtig ist wie nie, um Brücken zu bauen und Pfade offen zu halten. Das europäische Theater, das in den erweiterten Blick zu nehmen mein neues Buch „Spielplanänderung“ fordert, kann beispielsweise ein Mittler sein einander zwischen politisch Überworfenen. Geben wir nicht zu schnell auf. Halten wir zueinander. Und träumen wir weiter von einem „Zauber, der uns bindet“.

Tim Parks

Tim Parks, geboren 1954 in Manchester, gewann zahlreiche Literaturpreise, u.a. den “Sommerset-Maugham-Award”. Er lebt als Autor und Übersetzter (u.a. von Italo Calvino und Alberto Moravia) in Verona.

Tim Parks hat 2015/2016 am Projekt „Wissenschaft – die neue Religion?“ des DAI teilgenommen, das von der Kulturstiftung des Bundes unterstützt wurde.

Beitrag ansehen (hier klicken)

In Milan we have now been locked in our houses for four weeks. We are advised to go out only once a week to the supermarket. Really the only sensible response, after passing through a range of emotional reactions – frustration, fear, anger – is to make a virtue of necessity. My partner and I meditate every morning for an hour, I am finally finding time to play the piano (badly) every day. Each evening we follow a wonderful thirty-day yoga course. We would never normally have had time to do all this. Otherwise, I restrict exposure to the media to a minimum and reflect on the nature of freedom.

Raoul Schrott

Raoul Schrott, geboren 1964, aufgewachsen in Tunis und Landeck/Österreich, studierte Literatur und Sprachwissenschaft in Innsbruck, Norwich, Paris und Berlin. Er veröffentlichte u.a. den Roman “Finis Terra” (1995), Die Wüste bei “Lop Nor” (2000), die Gedichtbände “Hotels” (1995) und “Tropen”, und die Anthologie “Die Erfindung der Poesie” (1997), die zu einem lyrischen Bestseller wurde. Daneben zahlreiche Essays zur Dichtung und Übersetzungen vom Gilgamesch-Epos bis Derek Walcott. Schrott wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er lebt in Österreich.

Raoul Schrott hat 2015/2016 am Projekt „Wissenschaft – die neue Religion?“ des DAI teilgenommen, das von der Kulturstiftung des Bundes unterstützt wurde. Zuletzt war er am Do, 27. Februar 2020, mit “Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier der erstmals die Erde umrundete und dann ein zweites und drittes Mal” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Ich verbring die Quarantäne damit, Lieder zu schreiben, ein gutes Dutzend, auf meiner klassischen Gitarre, fein mit den Fingern auf eher chromatischen Akkorden herausgearbeitete Melodielinien, und dazu als Lyrik im eigentlich sinn “wahre Geschichten“, die gerade deshalb interessant sind, weil sie auf anhieb leicht surreal wirken: daher mein Blick auf vermischtes in der Zeitung in letzter Zeit. Was mir fehlt, ist jemand, der die Lieder dann singen könnte. Was für mich eine Frage der Intonation ist. Bei der mir auffällt, nachdem ich mich durch Youtube gearbeitet habe, dass alle hochdeutsch singenden Sänger und Sängerinnen nur diese nasale, blecherne, völlig artifizielle Intonation der Worte haben, die ich seit den achtzigern von vielen Sängern kenne.Wie kommt jemand dazu, derart gestelzt und dünn zu singen? Andere singen mit Kasernenhofton oder Theaterpathos, die aber nicht weiterbringen.

Einzige natürliche Intonation im Hochdeutschen kenne ich von wader. Aber ist halt schon tot. Und bei den Dialektsängern: weil der Dialekt immer weiter hinten im hals gesprochen wird – während sprachen, die macht ausdrücken, wie das schriftdeutsche (aber auch das king‘s english oder das römische Italienisch) vorne in die Nase verlegt werden, weil man damit weniger mimisch spricht und so weniger an Emotion verrät: durch eine Maske also spricht. Die Natürlichkeit von Niedecken im kölsch aber hat im Hochdeutschen keiner, den ich kenne, weder Männlein noch Weiblein. Wenn es da jemand gäbe: Ich würd sofort eine cd mit ihr und ihm machen. Das wäre mir im Augenblick die größte Lust. Bis dahin spiel ich mir halt die Finger wund auf der Terrasse.Und such weiter nach Überwindlichem mancher Biografien und Ereignisse.

Stewart O’Nan

Stewart O´Nan wurde 1961 in Pittsburgh geboren und wuchs in Boston auf. Er arbeitete als Flugzeugingenieur und studierte in Cornell Literaturwissenschaft. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Avon, Connecticut. Für seinen Erstlingsroman “Engel im Schnee” erhielt er 1993 den William-Faulkner-Preis.

Stewart O’Nan war am Di, 22. Oktober 2019, mit „Henry persönlich” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

I’m honored to be part of the Heidelberg project. I’m writing a small-town novel partly inspired by the songwriter Angel Olsen. John Cheever once said he wanted ‘to write a dark novel that possesses radiance,‘ and I’m hoping there’s some of that here, along with a sense of romance and loss.

Judith Schalansky

Judith Schalansky, geboren 1980 in Greifswald, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign und lebt heute als freie Schriftstellerin und Buchgestalterin in Berlin und Frankfurt am Main.

Judith Schalansky war am Di, 20. November 2018, mit „Verzeichnis einiger Verluste” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

In der Tat beschäftigt mich das Schuppentier gerade sehr. Dazu habe ich auch einen Text geschrieben.”

Aus diesem Text – er erschien am 31. März 2020 in der Süddeutschen Zeitung – dürfen wir einige Sätze zitieren:

Die reine Luft über Wuhan und das klare Wasser Venedigs sind starke Bilder, die das der Styropor pickenden Möwe überlagern. Ist der Mensch lernfähig?

Ein Virus, das alle Menschen heimsuchen kann, lehrt uns einmal mehr, wie unerlässlich, ja lebensnotwendig es ist, die Welt als einen Organismus zu begreifen.

Den ganzen Artikel finden Sie hier:

https://www.sueddeutsche.de/kultur/coronavirus-schuppentier-china-1.4862197

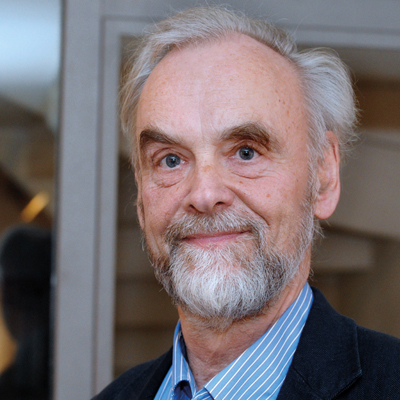

Prof. Rainer Mausfeld

Rainer Mausfeld ist Professor an der Universität Kiel und hatte bis zu seiner Emeritierung den Lehrstuhl für Wahrnehmung- und Kognitionsforschung inne.

Prof. Rainer Mausfeld war am Fr, 24. – Sa, 25. Januar 2020, mit dem Symposium „Demokratie erneuern!” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Das Ende vom Dogma der Alternativlosigkeit

Wenn wir wirklich wollen, können wir

Nie zuvor in der Geschichte haben Regierungen in einem derartigen Maßstab gezeigt, dass sie, in der Lage sind, wirtschaftliche Interessen konsequent dem Gemeinwohl unterzuordnen. Zumindest vordergründig könnte es so erscheinen. Nie zuvor wurden finanzielle Mittel in nahezu beliebiger und sich jeder Vorstellung entziehenden Höhe zur Bekämpfung eines Übels bereitgestellt, das einen vergleichsweise sehr kleinen Teil der Menschheit bedroht. Und das alles innerhalb weniger Wochen. Finanzielle Mittel, die ausreichen würden, Übel gänzlich anderer Größenordnung erfolgreich einzudämmen. Etwa den Hunger in der Welt zu besiegen, die gigantische soziale Ungleichheit in der Welt zu mindern und auf diese Weise Hunderten von Millionen Menschen ein menschenwürdigeres Leben zu ermöglichen. Oder die drohende Klimakatastrophe abzuwenden und damit nachfolgenden Generationen eine Zukunft zu sichern.

Worum geht es, jenseits der Oberfläche politischer Rhetorik, in der Corona-Krise? Deutet sich in dieser Krise eine Zeitenwende in der Ausübung von Herrschaft an? Markiert sie vielleicht sogar den Beginn der Verwirklichung unserer zivilisatorischen Träume vom Ende einer Politik, die von rohen Machtinteressen gelenkt wird? Also ein Ende einer gnadenlosen Politik der Macht des Stärkeren, ein Ende von Elitenverkommenheit und von wirtschaftlicher Ausbeutung und Unterdrückung? Ein Ende einer Politik, die durch Kriege, terroristische Akte, Waffenexporte, Sanktionen und durch die globalisierte neoliberale Wirtschaftsordnung ohne mit der Wimper zu zucken Abermillionen Tote in aller Welt verursacht? – Es sind freilich die Toten der ‚Anderen‘.

„Wessen Leben zählt?, fragte Judith Butler, „Auf welche Leben als Leben kommt es nicht an? Um welche Leben kann getrauert werden und um welche nicht?“ Die Corona-Krise bietet Anlass genug, über konkrete Alltagssorgen hinaus verstärkt auch über grundsätzlichere Fragen unserer Gestaltung von Gesellschaft nachzudenken. Es geht nämlich um sehr viel mehr und um anderes als um eine Rückkehr zur Normalität vor der Corona-Krise. Vielmehr müssen wir uns überhaupt erst einmal bewusst werden, wie diese Normalität beschaffen ist, in der wir uns eingerichtet haben und die uns so selbstverständlich geworden ist.

Wie unser gesellschaftliches Handeln auszusehen hat und in welcher Gesellschaft wir leben wollen und leben werden, wird nicht zuletzt davon bestimmt sein, welche Antworten wir auf diese Fragen geben. Die Entscheidung, welche Konsequenzen wir aus der gegenwärtigen Krise ziehen wollen, liegt also bei uns.

Christine von Brühl

Christine von Brühl, geboren 1962, studierte Slawistik, Geschichte und Philosophie in Lublin, Heidelberg und Wien. Nach Stationen u. a. bei Die Zeit und Das Magazin lebt sie heute als freie Autorin in Berlin. Sie publizierte mehrfach über Frauen im Preußen des 17. bis 19. Jahrhunderts.

Christine von Brühl war am Do, 28. März 2019, mit „Theodor Fontanes Frauen” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Maurice Chappaz begleitet mich in diesen Tagen, zeigt mir das düstere Lötschental im Wallis mit seinen geheimnisvollen, holzgeschnitzten Faschingsmasken und lebenserhaltenden Riten. Die Masken dienen uns, den Winter und die düsteren Gedanken zu vertreiben, die in diesen unheimlichen Zeiten aufscheinen, die Osterriten bringen Reinigung, Aufbruch und Befreiung.

Anm.: Maurice Chappaz, 1916 – 2009, französischsprachiger Schweizer Schriftsteller, veröffentlichte Romane, Natur- und Reisebetrachtungen. Er lebte einige Jahre abgeschieden in den Walliser Alpen und engagierte sich als Kritiker u.a. von Umweltzerstörung. Herausgeber der Gedichte der Schriftstellerin S. Corinna Bille, mit der verheiratet war.

Amir Hassan Cheheltan

Amir Hassan Cheheltan, geboren 1956 Teheran, veröffentlichte 1976 seinen ersten Erzählband, “Ehefrau auf Zeit”. Er beendete sein Studium der Elektrotechnik in England. Darauf folgten Wehrdienst und Einsatz im Irakkrieg (1980-88). Während des Krieges entstand sein erster Roman, “Die Klage um Qassem”, der jedoch erst 2002 unter strengen Auflagen erscheinen durfte. Insgesamt hat er bisher sechs Romane und fünf Erzählbände veröffentlicht. Cheheltan hielt sich mit seiner Familie wegen der Bedrohung durch das Regime zwei Jahre in Italien auf. Er lebte in Berlin und Los Angeles, und heute wieder in Teheran.

Cheheltan war am 16. Oktober 2018 bei uns und am 17. März 2016.

Er kommt wieder mit seinem Buch „Der Zirkel der Literaturliebhaber“ am 20. September 2020.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Gott der Müllhalde

Abend für Abend kommen sie um kurz nach neun hier vorbei. Der ältere Bruder ist fünfzehn, der jüngere zwölf Jahre alt. Das haben sie meiner Frau und mir selbst gesagt. Unterwegs hierher reißen sie auf der Suche nach Altplastik jede Mülltüte auf, die sie finden. Danach widmen sie sich den Tüten in einem großen Abfallcontainer. Damit er verwertbares Plastik aufstöbern und aus dem Container auf den Gehweg werfen kann, hilft der ältere Bruder dem jüngeren, in den Container zu steigen. Binnen Minuten verstauen die beiden ihre Ausbeute dann in zwei großen Säcken, schultern sie und ziehen weiter. Immer kurz bevor die Lkws der städtischen Müllabfuhr ihre Runde machen und die Container leeren.

Wir haben vor sechs Monaten mit den Jungen Bekanntschaft gemacht, nachdem die Bezirksverwaltung einen großen, nagelneuen Container für Haushaltsmüll direkt vor unserem Schlafzimmerfenster plaziert hatte. Bislang haben die Stadtwerke keinerlei Schritte zur Einführung einer Mülltrennung unternommen. Hier entsorgt man seinen Müll unsortiert, in Plastiktüten, die man allabendlich gegen neun Uhr in die großen Abfallcontainer am Straßenrand wirft. Die Stadtreinigung kommt etwa eine Stunde später und leert sie. Das verschafft den Müllsammlern rundum knapp sechzig Minuten Zeit, den Hausmüll der Stadt nach Verwertbarem zu durchsuchen.

Mit dem ersten Tag, an dem meine Frau und ich uns wegen der Corona-Krise in häusliche Quarantäne begeben hatten, wurde die Geschichte der beiden Jungen zu unserer Sorge. An Tag zwei seilte meine Frau in einem Plastikkorb Mundschutzmasken und Gummihandschuhe für die beiden ab. Das tun wir bis heute. In jüngster Zeit legt sie auch zwei kleine belegte Brote dazu, die die beiden mit Genuss verspeisen, bevor sie sich an die Arbeit machen. Weil sich so mitunter die Gelegenheit zu kurzen Gesprächen ergibt, wissen wir jetzt zum Beispiel, dass der kleine Bruder eigentlich die Schule besucht, seinem großen Bruder in diesen Tagen aber zur Hand gehen kann, weil wegen der Corona-Krise die Schulen geschlossen sind. Der große Bruder hingegen sammelt tagein, tagaus Altplastik, auch auf den Müllkippen außerhalb der Stadt. Der Kleine möchte weiter zur Schule gehen und eines Tages entweder Lehrer oder Arzt werden. Der Große sagt, er hat einen Pakt mit Gott geschlossen, und will mit seiner harten Arbeit Geld für die Ausbildung des kleinen Bruders verdienen.

Als wir gestern, nach zwei Wochen, erstmals wieder in den Supermarkt gegangen sind, haben wir etwas mehr eingekauft als wir selbst brauchen. Weil zwei Müll sammelnde Jungen Abend für Abend um kurz nach neun am Müllcontainer vor dem Haus stehen, die Blicke erwartungsvoll zu unserem Fenster gehoben, und dem Korb entgegensehen.

Veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 11. April 2020; Wiederverwendung mit Genehmigung des Autors.

John Wray

John Wray wurde 1971 in Washington geboren. Sein Vater ist Amerikaner, seine Mutter Österreicherin. Er lebt als freier Schriftsteller in Brooklyn.

John Wray war am So, 17. Februar 2019, mit „ Gotteskind” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Da ich derzeit in Mexico City lebe, wo Millionen von Menschen keine Möglichkeit haben, sich aus ihrem täglichen Leben zurückzuziehen, beschäftigt mich zunehmend die folgende Frage: Sollte ich meine jetzige Isolation als eine Last betrachten, oder vielmehr als ein Luxus?

Ursula Krechel

Ursula Krechel, geboren 1947 in Trier, studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays. 2009 erhielt Ursula Krechel den “Joseph-Breitbach-Preis”, 2012 wurde sie für ihren Roman “Landgericht” mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Ursula Krechel ist Mitglied des P.E.N.-Zentrums Deutschland und seit 2012 der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sie lebt in Berlin, wo sie die Werkstatt Prosa des Literarischen Colloquiums leitet.

Ursula Krechel war am Do, 19. September 2019, mit „ Geisterbahn” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Lesen in der tauben Zeit

Ich hatte als Kind Melvilles „Moby Dick“ gelesen, natürlich in einer gekürzten, für die Jugend bearbeiteten Fassung, der zwei Drittel des Romans fehlten, und hatte den Roman in die Kategorie „Jungen-Buch“ einsortiert, die mich frustrierte. Alles war auf einen Abenteuer-Plot konzentriert. Und die Kategorie „Mädchen-Buch“ war eine einzige Katastrophe, gülden besonnt, brav gehäkelt und unter aller Sau — was ein Mädchen nicht sagen durfte. Eben das war das Großartige an Gedichten: Sie spekulierten nicht mit einem Geschlecht.

Die zähnefletschenden filmischen Ungeheuer mit Namen „Moby Dick“ interessierten mich nicht. Was Melville anging, so verharrte ich lieber bei der „Bartleby“-Fraktion der glorreichen Verteidigung des Verweigerns. Mit „Moby-Dick, oder: Der Wal“, das ergab eine neue Lektüre in diesen Wochen, die sich hinziehen, als wäre Zeit im Überfluss, taucht, übersetzt von Friedhelm Rathjen, ein Roman auf, in dem der große Gegner unsichtbar ist (wie das Nano-Wesen des Virus), doch in der Wahrnehmung immer gegenwärtig. Aber ist er denn Gegner – oder Projektion des Erzählens, in dem sich die Blöcke gegeneinander und übereinander schieben mit der Kühnheit des Stillstands, der Windstille der Worte? Der Feind ist nicht das Tier, der Feind sitzt in der eigenen beklemmten Brust, in den angstgeweiteten Augen. Dabei nimmt sich der Autor alle Zeit der Welt, um die Schwanzflosse eines Pottwals zu beschreiben, um die Welt probehalber in Weiß zu tauchen, daneben malt er die Grauwerte eines spiegelglatten Meeres und die Schwärze der Aussicht auf Erfolg der Expedition. Handfeste Seemannserfahrungen wechseln mit Stellen von befriedeter Schönheit. Nichts ist geglättet in dieser Übersetzung. Sichtbar wird ein Bastard-Roman mit Ecken und Kanten und mystischer Orgelmusik. Dem Erzähler Ishmael, dem sein Autor alle Freiheiten und Kühnheiten zubilligt, verwandelt sich der „dunkelfarbige“ Harpunier mit der Ganzkörper-Tätowierung, der „Wilde“, in einen vertrauten Menschen, mit dem er gemütlich das Bett im Wirtshaus teilt. Das Vorurteil schmilzt im Kerzenlicht. Einen Schiffbruch der „weißen amerikanischen Seele“ nannte D. H. Lawrence den Roman. Zu lesen wäre er auch als ein Buch vom Hochmut des Imperialismus auf dem Weltmeer, vom Raubbau an einer Kreatur, vom Töten und Getötetwerden und seinen Folgen.

Feridun Zaimoglu

Feridun Zaimoglu, geboren 1964 in Bolu, Türkei. Er lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland, seit 1985 in Kiel. Zaimoglu studierte Kunst und Humanmedizin und arbeitet heute als Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist. Zaimoglu ist “Gründer” und spiritueller Leader von “Kanak Attack”. 1997 erhielt er den “civis Hörfunk- und Fernsehpreis” zusammen mit Thomas Röschner für den Beitrag “Deutschland im Winter – Kanakistan. Eine Rap-Reportage”. 1998 wurde ihm der Drehbuchpreis des Landes Schleswig-Holstein verliehen. Im November 2000 kam der Film “Kanak Attack”, die Verfilmung seines Buches “Abschaum”, in die Kinos. Feridun Zaimoglu wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter 2007 mit dem Grimmelshausen-Preis und 2010 mit dem Jakob-Wassermann-Literaturpreis.

Feridun Zaimoglu war am Mi, 3. April 2019, mit „ Die Geschichte der Frau ” im DAI zu Gast.

Steffen Popp

Steffen Popp, geboren 1978 in Greifswald, aufgewachsen in Dresden, studierte Literatur und Philosophie. Er lebt seit 2001 in Berlin.

Steffen Popp war am Do, 31. Januar 2019, mit „Gedichte von Elizabeth Bishop” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

Ein großer Teil meiner Arbeit als Autor und Übersetzer findet seit eh und je in einer Art von “Home Office“ statt; beruflich ist es für mich daher vergleichsweise leicht, mit den Einschränkungen umzugehen, die das Corona-Virus der Gesellschaft derzeit aufzwingt. Auch lebe ich – ohne jedes eigene Verdienst – in einem sozial und ökonomisch denkbar abgesicherten System; dass die viel beschriebene „Blase“ der Wahrnehmung und des Denkens unmittelbar auf diesem aufsitzt, wird mir in dieser Zeit einmal mehr bewusst. Der explodierende Frühling vor dem Fenster stößt mich zudem auf eine Natur, in der menschliche Probleme keinerlei Rolle spielen. Wir hängen von dieser Natur ab und sind als Spezies ein eher geringfügiger Teil von ihr, auch wenn wir sie systemisch überformen und zerstören. Auch das Virus ist ein Teil dieser Natur und diese Krise für uns wohl auch deshalb so einschneidend, weil sie unsere biologische Grundlage betrifft. Meist haben wir diese Basis nur ganz am Rand im Blick, selbst wenn wir sie sprechend und schreibend thematisieren, nehmen wir sie kaum einmal in ihrer wirklichen Bedeutung wahr – wohl auch deshalb, weil unsere Diskurse ihr letztendlich gleichgültig sind, was uns vielleicht auch beängstigt und verstimmt. Ich finde es in diesem Kontext gut, dass jetzt einmal zumindest ein Teil der Diskursmacht auf Mediziner und Pflegende übergegangen ist, die diese Grundlagen beständig und in der Regel wenig beachtet absichern. Auch die Kritik an der Landwirtschaft ist plötzlich leiser geworden; man begreift auch angesichts gestörter Lieferketten besser, was wir ihren Leistungen verdanken. Ich denke in diesen Tagen immer wieder daran, dass diese Krise das so genannte „Eingemachte“ einer Gesellschaft in den Fokus rückt, und sehe in ihr auch eine Chance, dass die Veränderung der Wahrnehmung, die damit einhergeht, politisch nachhaltig ist.

Frank Barsch

Frank Barsch ist Schriftsteller und Literaturwissenschaftler. Er arbeitet für verschiedene Hochschulen und als Dozent für Kreatives Schreiben.

Frank Barsch war am Do, 11. Juni 2015 mit „Mehr als ein Thriller” im DAI zu Gast.

Beitrag ansehen (hier klicken)

So fühlt sich das also an

„Hoffentlich geht das schnell vorbei“. Eine interessante Formulierung. Als ob eine Krise Beine hätte. Aber so funktioniert unsere Sprache nun mal. Wenn wir etwas nicht richtig verstehen, benutzen wir Metaphern. Zum Beispiel für etwas derart Geheimnisvolles wie die Zeit. Man kann sie „vertreiben“, sie kann einem „davonlaufen“. Man kann Zeit „haben“ oder „nicht haben“, sie sich „nehmen“ oder jemandem „stehlen“, und man kann sie „verlieren“, ja sogar „rauben“. Zeit scheint kostbar zu sein.

Das alles sagt und denkt man, weil irgendwann Zeit und Arbeit zusammengefasst wurden. Zur Arbeitszeit. Alternativlos. Zwei kostbare Substanzen, untrennbar miteinander verschraubt. Ein befremdliches Gefühl, wenn es plötzlich keine Arbeit mehr gibt. Das ist keine Freizeit. Die ist ja ein Ergebnis der Arbeit. Es ist ein bisschen so, als würde die Zeit still stehen.

Aber warum wäre es dann gut, wenn die Krise schnell vorbei gehen würde? Schließlich schenkt sie uns etwas, dessen Knappheit wir ständig bedauern. Außerdem stolpern wir doch schon lange von einer Krise zur nächsten: Dotcom, 11. September, Irakkrieg zwei, Finanzkrise, Hartz vier, die Griechen, die Flüchtlingskrise, die Mieten, die Waldbrände. Und jetzt das. Irgendwas an dieser Krise ist anders. Aber was? Genug Zeit, darüber nachzudenken, haben wir ja.

Die anderen Krisen waren Fehler in diesem oder jenem System. Ideologische Probleme, könnte man sagen. Und viele von uns waren nicht wirklich betroffen. Kein Hunger, kein Durst, genug Klopapier. Diese Krise ist anders, weil sie Ursache und Wirkung vertauscht. Indem sie uns alle direkt betrifft, oder betreffen könnte, trifft sie das System. Und noch etwas ist anders. Die Krise erzeugt eine Ahnung von dem, was auf uns zukommen wird. Etwas, das man nicht mit Krediten abwenden kann. So fühlt sich das also an.

Die Bänder stehen still, der Konsum leidet. Umsatz ist kein Naturgesetz mehr. Ebenso wenig wie die Theorien von der unsichtbaren Hand und dem Trickle-Down. Was kann man nicht alles anhalten: die Fabriken in China, das Drama von Abstieg und Aufstieg in der Bundesliga. Sämtliche Flugzeuge der Welt kann man auf den Landebahnen parken. Und wir haben Zeit. Zeit, um nachzudenken und etwas zu ändern. Man kann Kassiererinnen bewundern, Kühltürme sprengen, Illegalen Papiere ausstellen, Schlachthofarbeiter wie Menschen behandeln. Über uns ein Himmel, wie wir ihn in unserem Leben noch nie gesehen haben.